дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒЁгҒҜ

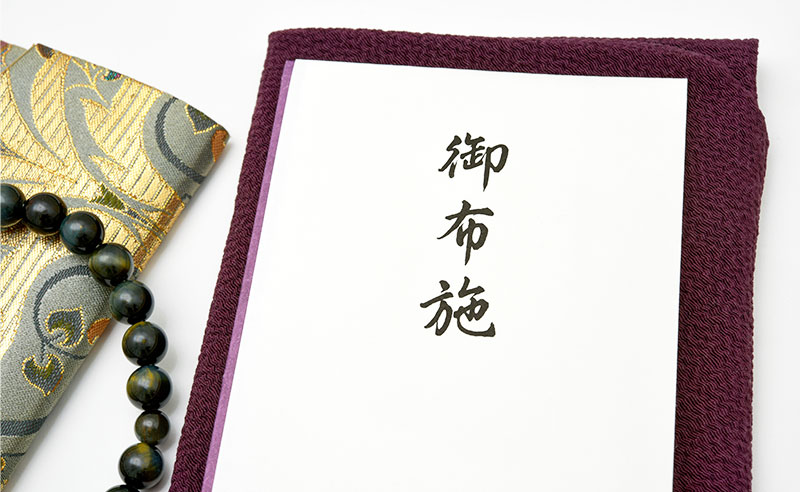

葬е„ҖгӮ„йҖҡеӨңгҒ«еҸӮеҲ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҢдјҡ葬гҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒдјҡ葬гҒ®е ҙгҒ§еҸӮеҲ—иҖ…гҒёжёЎгҒҷзӨјзҠ¶гӮ’гҖҢдјҡ葬зӨјзҠ¶гҖҚгҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж•…дәәгҒёгҒ®еј”ж„ҸгӮ’зӨәгҒ—гҒ«и¶ігӮ’йҒӢгӮ“гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹж–№гҖ…гҒёгҖҒж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«ж–Үз« еҪўејҸгҒ§дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒгҒҜгҒҢгҒҚгҖҒгӮ«гғјгғүгҖҒе°ҒжӣёгҒӘгҒ©гҒ§жёЎгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮжңҖгӮӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгҒ®гҒҜгӮ«гғјгғүеҪўејҸгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҫҢж—ҘйғөйҖҒгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒе°ҒжӣёгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгғһгғҠгғјгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иҝ‘е№ҙгҒ§гҒҜгҖҒжҳ еғҸеҪўејҸгҒ§еҸӮеҲ—иҖ…гҒёгҒ®ж„ҹи¬қгӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж–°гҒ—гҒ„еҪўгӮӮзҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜдё»гҒ«гҖҢз”ҹеүҚ葬гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҪўејҸгҒ§з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬и‘¬гӮ„家ж—Ҹ葬гҒӘгҒ©гҒ§гӮӮгҖҒгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒЁгҒ—гҒҰDVDгҒӘгҒ©гҒ«жҳ еғҸгӮ’иЁҳйҢІгҒ—гҒҰй…ҚеёғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

дјҡ葬иҖ…гҒӢгӮүдҫӣзү©гҖҒйҰҷе…ёгҖҒеј”йӣ»гҒӘгҒ©гӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒиҝ”зӨје“ҒгӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢж…Јзҝ’гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜиҝ”зӨје“ҒгҒ«ж·»гҒҲгӮӢеҪўгҒ§жёЎгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°йҰҷе…ёиҝ”гҒ—гҒЁеҗҢгҒҳгӮӮгҒ®гҒЁж··еҗҢгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёЎиҖ…гҒ«гҒҜжҳҺзўәгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜеҝҢжҳҺгҒ‘еүҚгҒ«гҖҒеҪ“ж—Ҙеј”е•ҸгҒ«жқҘгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹж–№гӮ„еј”йӣ»гӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹж–№гҒёгҖҒйҰҷе…ёгҒ®жңүз„ЎгҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒйҰҷе…ёиҝ”гҒ—гҒ«ж·»гҒҲгӮӢеҫЎзӨјзҠ¶гҒҜеҝҢжҳҺгҒ‘еҫҢгҒ«гҖҒгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹйҰҷе…ёгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгҒҠзӨјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠжёЎгҒ—гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’жёЎгҒҷгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜгҖҒ葬е„ҖгҒ«еҸӮеҲ—гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹж–№гҖ…гҒёгҖҒ葬е„ҖеҪ“ж—ҘгҒ«гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеҹәжң¬зҡ„гҒӘгғһгғҠгғјгҒ§гҒҷгҖӮзӣҙжҺҘжүӢжёЎгҒ—гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒеј”йӣ»гӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹж–№гҒ«гҒҜгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘ж—©гҒҸгҒҠзӨјзҠ¶гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶжә–еӮҷгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒеҫҢж—Ҙеј”е•ҸгҒ«иЁӘгӮҢгҒҹж–№гҒ«гӮӮдјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгғһгғҠгғјгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҸӮеҲ—иҖ…ж•°гӮҲгӮҠгӮӮе°‘гҒ—еӨҡгӮҒгҒ«з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁе®үеҝғгҒ§гҒҷгҖӮ

зҘһйҒ“ејҸгҒ®и‘¬е„ҖгҒ§гҒҜгҖҒеҸӮеҲ—иҖ…гҒ«жӯ»иҖ…гҒ®з©ўгӮҢгҒҢд»ҳзқҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒӢгӮүгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒЁжё…гӮҒгҒ®еЎ©гӮ’葬е„ҖеҪ“ж—ҘгҒ«жёЎгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢж…Јзҝ’гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиҝ‘е№ҙеӨҡгҒ„д»Ҹж•ҷејҸгҒ®и‘¬е„ҖгҒ§гҒҜгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮеЎ©гӮ’ж·»гҒҲгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҸӮеҲ—иҖ…гҒёеҪ“ж—ҘдёӯгҒ«зӨјзҠ¶гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгғһгғҠгғјгҒҜеҗҢж§ҳгҒ§гҒҷгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜгҖҒеҸӮеҲ—гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒёгҒ®ж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӣ®зҡ„гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҪ“ж—ҘдёӯгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеҸ—д»ҳжҷӮгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜгҒҠеё°гӮҠгҒ®йҡӣгҒӘгҒ©гҖҒгҒ©гҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҒҠжёЎгҒ—гҒ—гҒҰгӮӮе·®гҒ—ж”ҜгҒҲгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиҝ‘е№ҙгҒ§гҒҜгҖҒ葬е„ҖгҒ«жҷӮй–“гӮ’еүІгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒёгҒ®ж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’иҫјгӮҒгҒҰгҖҒгҒҠеё°гӮҠгҒ®йҡӣгҒ«гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’жёЎгҒҷе ҙжүҖгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ葬е„ҖзӨҫгҒ®ж–№гҒҢдјҡе ҙгҒ®зҠ¶жіҒгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰжҢҮзӨәгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«жүӢжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҒ”йҒәж—ҸгҒ®ж–№гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒж„ҹи¬қгҒ®иЁҖи‘үгҒҜжүӢзҹӯгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҖҒж»һгӮҠгҒӘгҒҸгҒҠжёЎгҒ—гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶеҝғгҒҢгҒ‘гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ®жіЁж„ҸзӮ№

дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’жә–еӮҷгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒеҝ…иҰҒгҒӘжһҡж•°гӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҲӨж–ӯгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒзҹҘгӮүгҒҡзҹҘгӮүгҒҡгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«гғһгғҠгғјйҒ•еҸҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒӘгҒ©гҖҒиӨҮйӣ‘гҒӘж…Јзҝ’гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«зү№гҒ«жіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚйҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгӮ’гҖҒгҒқгҒ®ж №жӢ гҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ”зҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

家ж—Ҹ葬гҒ®е ҙеҗҲгҒ§гӮӮдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜеҝ…иҰҒ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«еҸӢдәәгӮ„зҹҘдәәгҖҒиә«еҶ…гӮ’йҷӨгҒҸиҰӘж—ҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҠжёЎгҒ—гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ家ж—Ҹ葬гҒ®е ҙеҗҲгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢиҝ·гҒҶж–№гӮӮгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ”йҒәж—Ҹд»ҘеӨ–гҒ®ж–№гҒҢеҸӮеҲ—гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжә–еӮҷгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҝ‘е№ҙгҖҒе°‘дәәж•°гҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢ葬е„ҖгӮ’家ж—Ҹ葬гҒЁе‘јгҒ¶гӮұгғјгӮ№гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ”йҒәж—Ҹд»ҘеӨ–гҒ®ж–№гҒҢ家ж—Ҹ葬гҒ«еҸӮеҲ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜгҖҒеҝҢеј•гҒҚдј‘жҡҮгҒ®з”іи«ӢгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжӣёйЎһгҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгӮӮгҒ—дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒйҖҡеӨңгӮ„葬е„ҖгҒ«еҮәеёӯгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒ§гҒҚгӮӢжӣёйЎһгӮ’еҲҘйҖ”жә–еӮҷгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ©гҒЎгӮүгӮӮз”Ёж„ҸгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒеҸӮеҲ—иҖ…гҒҜеҚҳгҒӘгӮӢж¬ еёӯгӮ„ж¬ еӢӨгҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒ葬е„ҖгӮ„йҖҡеӨңеҪ“ж—ҘгҒ«еҸӮеҲ—гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒеҫҢж—Ҙеј”е•ҸгҒ«иЁӘгӮҢгӮӢиҰӘж—ҸгӮ„ж•…дәәгҒ®й–ўдҝӮиҖ…гӮӮгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҢйҖ”дёӯгҒ§дёҚи¶ігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒдәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҹеҸӮеҲ—иҖ…ж•°гӮҲгӮҠгӮӮе°‘гҒ—еӨҡгӮҒгҒ«з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’еј·гҒҸгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜдёҖеҲҮеҸҘиӘӯзӮ№гӮ’з”ЁгҒ„гҒӘгҒ„

葬е„ҖгӮ„йҖҡеӨңгҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®жі•дәӢгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢж–ҮжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒеҸҘиӘӯзӮ№гӮ’дёҖеҲҮдҪҝз”ЁгҒӣгҒҡгҒ«иЁҳиҝ°гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгғһгғҠгғјгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҸҘзӮ№гҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«дёҖж–Үеӯ—еҲҶгҒ®з©әзҷҪгӮ’гҖҒиӘӯзӮ№гҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҒҜж”№иЎҢгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’иҮӘиә«гҒ§дҪңжҲҗгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒ“гҒ®зү№ж®ҠгҒӘгғ«гғјгғ«гӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒж„ҸеӣігҒӣгҒҡиӘӨгҒЈгҒҹеҪўејҸгҒ§дҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ葬е„ҖзӨҫгҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгғҶгғігғ—гғ¬гғјгғҲгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°е•ҸйЎҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘжӣёгҒҚж–№гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒе–Әдё»иҮӘиә«гҒҢжүӢжӣёгҒҚгҒ§еҝғгҒ®гҒ“гӮӮгҒЈгҒҹзӨјзҠ¶гӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҸҘиӘӯзӮ№гӮ’з”ЁгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж…Јзҝ’гҒҜгҖҒеҺіж јгҒӘдҪңжі•гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮӮйўЁзҝ’гҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зҝ’ж…ЈгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹиғҢжҷҜгҒ«гҒҜи«ёиӘ¬еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜжҜ”ијғзҡ„жңүеҠӣгҒӘиӘ¬гӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

1.жҜӣзӯҶгҒ§жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹжӯҙеҸІгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒ

еҸҘиӘӯзӮ№гӮ’з”ЁгҒ„гҒӘгҒ„зҗҶз”ұгҒ®жңҖеҲқгҒ®иӘ¬гҒҜгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰе…¬зҡ„гҒӘжӣёзҠ¶гӮ’жҜӣзӯҶгҒ§жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮд»ЈгҒ®зҝ’ж…ЈгҒҢзҸҫд»ЈгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжҜӣзӯҶгҒ§ж–Үз« гӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒеҸҘиӘӯзӮ№гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгғ«гғјгғ«гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®ж…Јзҝ’гҒҢгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ«гӮӮеј•гҒҚз¶ҷгҒҢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®иӘ¬гӮ’иЈҸд»ҳгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒзҸҫд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮзү№гҒ«зӨје„ҖгӮ’йҮҚгӮ“гҒҳгӮӢе ҙйқўгҒ§гҒҜгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ®ж–ҮйқўгӮ„е®ӣеҗҚгӮ’жҜӣзӯҶгҒЁи–„еўЁгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰдёҒеҜ§гҒ«жӣёгҒҚиЁҳгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

2.ејҸгҒҢж»һгӮҠгҒӘгҒҸжөҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶйЎҳгҒ„гӮ’иҫјгӮҒгҒҹ

дәҢгҒӨзӣ®гҒ®иӘ¬гҒҜгҖҒ葬е„ҖгӮ„жі•дәӢгҒҢж»һгӮҠгҒӘгҒҸеҶҶж»‘гҒ«йҖІгӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒЁгҒ„гҒҶйЎҳгҒ„гӮ’иҫјгӮҒгҒҰгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰеҸҘиӘӯзӮ№гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮж–Үз« гҒ®жөҒгӮҢгӮ’дёҖж—ҰеҢәеҲҮгӮӢеҪ№еүІгӮ’жҢҒгҒӨеҸҘиӘӯзӮ№гӮ’зңҒгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе„ҖејҸгҒҢйҖ”еҲҮгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҖІиЎҢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҘҲгҒЈгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒ§гҒҷгҖӮ

3.иӘӯгҒҝжүӢгҒ®еӨұзӨјгҒ«еҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«

жңҖеҫҢгҒ®иӘ¬гҒҜгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’иӘӯгҒҝдёҠгҒ’гӮӢж–№гҒ®й«ҳгҒ„иӘӯи§ЈеҠӣгҒЁгӮ№гғ”гғјгғҒеҠӣгӮ’дҝЎй јгҒ—гҖҒжӣёгҒҚжүӢгҒҢж•ўгҒҲгҒҰеҸҘиӘӯзӮ№гӮ’д»ҳгҒ•гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

еҸҘиӘӯзӮ№гҒҜжң¬жқҘгҖҒж–Үз« гҒ®жӣёгҒҚжүӢгҒҢиӘӯгҒҝгӮ„гҒҷгҒ•гӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰеҢәеҲҮгӮҠгӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’иӘӯгӮҖеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶж–№гҒҜгҖҒгҒқгҒ®е„ӘгӮҢгҒҹиғҪеҠӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж–Үз« гҒ®еҶ…е®№гӮ’жӯЈзўәгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒ«иӘӯгҒҝдёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁжғіе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеҸҘиӘӯзӮ№гҒЁгҒ„гҒҶжҢҮзӨәгҒҜдёҚиҰҒгҒ гҒЈгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒ§гҒҷгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ®жӣёгҒҚж–№

дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒдё»гҒ«и‘¬е„ҖзӨҫгҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢгҒӢгҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ§дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒӢгҒ®дәҢйҖҡгӮҠгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ葬е„ҖзӨҫгҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒз”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҹж•°зЁ®йЎһгҒ®гғҶгғігғ—гғ¬гғјгғҲгҒӢгӮүйҒёжҠһгҒҷгӮӢеҪўејҸгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒж–ҮйқўгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӮ©гӮҖгҒ“гҒЁгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ§дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒзӨјзҠ¶гҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжғ…е ұгӮ’зӣӣгӮҠиҫјгӮҖгҒ№гҒҚгҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӮ№гҒ«жіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ«еҗ«гӮҒгӮӢгҒ№гҒҚеҹәжң¬зҡ„гҒӘжғ…е ұгҒЁгҖҒдҪңжҲҗгҒҷгӮӢдёҠгҒ§з•ҷж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚйҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ”зҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

жӣёгҒҚеҮәгҒ—гҒЁзөҗгҒігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’жӣёгҒҚе§ӢгӮҒгӮӢйҡӣгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡж•…дәәгҒ®гҒҠеҗҚеүҚгҒӢгӮүиЁҳгҒҷгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮй ӯиӘһпјҲгҖҢжӢқе•“гҖҚгҒӘгҒ©пјүгҒЁзөҗиӘһпјҲгҖҢ敬具гҖҚгҒӘгҒ©пјүгҒҜгҖҒдёЎж–№гҒЁгӮӮиЁҳијүгҒҷгӮӢгҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜдёЎж–№гҒЁгӮӮзңҒз•ҘгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ©гҒЎгӮүгҒӢдёҖж–№гҒ®гҒҝгӮ’жӣёгҒҸгҒ®гҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒжҷӮеҖҷгҒ®жҢЁжӢ¶гӮ„еӯЈзҜҖгҒ®иЁҖи‘үгҒҜгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜзңҒз•ҘгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгғһгғҠгғјгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зөҗгҒігҒ®иЁҖи‘үгҒ§гҒҜгҖҒж”№гӮҒгҒҰдјҡ葬гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹж–№гҖ…гҒёгҒ®ж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’дёҒеҜ§гҒ«иҝ°гҒ№гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜгҖҒзӣҙжҺҘгҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҰгҒ”жҢЁжӢ¶гҒҷгӮӢд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«жёЎгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гӮ’жҢҒгҒӨгҒҹгӮҒгҖҒжӣёйқўгҒ§гҒ®гҒ”жҢЁжӢ¶гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒёгҒ®дёҖиЁҖгӮ’ж·»гҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒгӮҲгӮҠдёҒеҜ§гҒӘеҚ°иұЎгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҶ’й ӯгҒ§гҒ®ж•…дәәгҒ®еҗҚеүҚгҒ®иЁҳијү

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ®еҶ’й ӯгҒ§ж•…дәәгҒ®гҒҠеҗҚеүҚгӮ’жӣёгҒҸйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢж•…пјҲгҒ“пјүгҖҖв—Ӣв—ӢгҖҖе„ҖпјҲгҒҺпјүгҖҚгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜе–Әдё»гҒӢгӮүиҰӢгҒҰз¶ҡжҹ„гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҢж•…пјҲгҒ“пјүгҖҖдәЎзҲ¶пјҲгҒјгҒҶгҒөпјүв—Ӣв—ӢгҖҖе„ҖпјҲгҒҺпјүгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЁҳгҒҷгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮж•…дәәгҒЁгҒ®й–“жҹ„гӮ’зӨәгҒҷе ҙеҗҲгҒҜгҖҒе–Әдё»гҒ®ж–№гҒӢгӮүиҰӢгҒҹз¶ҡжҹ„гӮ’жӣёгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒзӨҫ葬гҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒж•…дәәгҒ®зӨҫдјҡзҡ„ең°дҪҚгӮ’зӨәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҖҢејҠзӨҫд»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№пјҲгҒёгҒ„гҒ—гӮғгҒ гҒ„гҒІгӮҮгҒҶгҒЁгӮҠгҒ—гҒҫгӮҠгӮ„гҒҸпјүв—Ӣв—ӢгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҪ№иҒ·еҗҚгӮ’жңҖеҲқгҒ«гҒӨгҒ‘гҒҰж•…дәәгҒ®еҗҚеүҚгӮ’жӣёгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

дјҡ葬иҖ…гҒёгҒ®гҒҠзӨјгҒ®иЁҖи‘ү

ж•…дәәгҒ®гҒҠеҗҚеүҚгӮ’иЁҳгҒ—гҒҹеҫҢгҒҜгҖҒдјҡ葬гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹж–№гҖ…гҒёгҒ®ж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’иҝ°гҒ№гҒҫгҒҷгҖӮеҶ’й ӯгҒ§гҒ®гҒҠзӨјгҒ®иЁҖи‘үгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢеҫЎеӨҡеҝҷдёӯгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҚгҒ§е§ӢгҒҫгӮҠгҖҒгҖҢеҺҡгҒҸгҒҠзӨјз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁзөҗгҒ¶гҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҒ«йҒ©еҲҮгҒӘиЎЁзҸҫгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

зөҗгҒігҒ®иЁҖи‘үгҒЁгҒ—гҒҰж”№гӮҒгҒҰгҒҠзӨјгӮ’иҝ°гҒ№гӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢжӢқи¶ЁпјҲгҒҜгҒ„гҒҷгҒҶпјүгҖҚгӮ„гҖҢжӢқзңүпјҲгҒҜгҒ„гҒіпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹи¬ҷиӯІиӘһгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒдјҡ葬иҖ…гҒёгҒ®и¬қж„ҸгӮ’иЎЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжӢқи¶ЁгҒҜгҖҢгҒҠдјәгҒ„гҒҷгӮӢгҖҚгҖҢеҸӮдёҠгҒҷгӮӢгҖҚгҖҒжӢқзңүгҒҜгҖҢгҒҠзӣ®гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ

е…·дҪ“зҡ„гҒӘз”Ёжі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒ

гҖҢгҒ•гҒЈгҒқгҒҸжӢқи¶ЁгҒ®дёҠеҫЎзӨјз”ігҒ—дёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚз•Ҙе„ҖгҒӘгҒҢгӮүжӣёдёӯгӮ’гӮӮгҒЎгҒҫгҒ—гҒҰеҫЎзӨјз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖҚ

гҖҢгҒ•гҒЈгҒқгҒҸжӢқзңүгҒ®дёҠеҫЎзӨјз”ігҒ—дёҠгҒ’гӮӢгҒ№гҒҚгҒЁгҒ“гӮҚз•Ҙе„ҖгҒӘгҒҢгӮүжӣёдёӯгӮ’гӮӮгҒЎгҒҫгҒ—гҒҰеҫЎзӨјз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖҚ

гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з”ЁгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҖҢжң¬жқҘгҒӘгӮүгҒ°гҒҷгҒҗгҒ«гҒ§гӮӮгҒҠдјәгҒ„гҒ—гҒҰгҒҠзӨјз”ігҒ—дёҠгҒ’гӮӢгҒ№гҒҚгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеӨұзӨјгҒӘгҒҢгӮүжӣёйқўгҒ«гҒҰгҒҠзӨјз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒ葬е„ҖеҪ“ж—ҘгҒ«дјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹж–№гҒёеҫҢж—ҘйҖҒгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҪ“ж—ҘгҒ«гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹеј”йӣ»гӮ„еҫЎиҠұж–ҷгҒёгҒ®гҒҠзӨјгҖҒгҒқгҒ—гҒҰ葬е„ҖгҒҢж»һгӮҠгҒӘгҒҸзөӮгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гӮ’дјқгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж–ҮйқўгӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

йҖҡеӨңгғ»и‘¬е„ҖгҒ®ж—Ҙд»ҳгҒ®иЁҳијү

дјҡ葬иҖ…гҒёгҒ®ж„ҹи¬қгҒ®иЁҖи‘үгҒ§ж–Үз« гӮ’зөҗгӮ“гҒ еҫҢгҒ«гҒҜгҖҒ葬е„ҖгҒ®ж—Ҙд»ҳгӮ’иЁҳијүгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮдјҡ葬зӨјзҠ¶гҒҜйҖҡеӨңгҒЁи‘¬е„ҖгҒ®дёЎж–№гҒ§гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒ®е ҙеҗҲгӮӮ葬е„ҖгҒ®ж—Ҙд»ҳгҒ§зөұдёҖгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеҹәжң¬гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒйҖҡеӨңгҒЁи‘¬е„ҖгҒ®дёЎж–№гҒ®ж—Ҙд»ҳгӮ’дҪөиЁҳгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгғһгғҠгғјйҒ•еҸҚгҒ«гҒҜгҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰгҖҒе№ҙжңҲж—ҘгҒ®жӣёгҒҚж–№гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе’ҢжҡҰгҒ§гҖҢд»Өе’ҢгҖҮе№ҙгҖҮжңҲгҖҮж—ҘгҖҚгҒЁиЁҳијүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ

е–Әдё»гҒ®дҪҸжүҖгҒЁж°ҸеҗҚгҒ®иЁҳијү

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ®ж–Үжң«гҒ«гҒҜгҖҒе–Әдё»гҒ®дҪҸжүҖгҒЁж°ҸеҗҚгӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘжӣёгҒҚж–№гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒйғөдҫҝз•ӘеҸ·гҖҒдҪҸжүҖгҖҒе–Әдё»гҒ®ж°ҸеҗҚгҒЁгҒ„гҒҶй Ҷз•ӘгҒ§иЁҳгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жңҖеҫҢгҒ«гҖҢеӨ–пјҲгҒ»гҒӢпјүгҖҖиҰӘж—ҸдёҖеҗҢгҖҚгҒЁж·»гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢеӨ–гҖҚгҒ®еҫҢгҒ«дёҖеӯ—еҲҶгҒ®з©әзҷҪгӮ’з©әгҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒз¶ҡгҒ‘гҒҰжӣёгҒҸгӮҲгӮҠгӮӮж„Ҹе‘ігҒҢжҳҺзўәгҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒдҪҸжүҖгҒҜе–Әдё»гҒҫгҒҹгҒҜж•…дәәгҒ®дҪҸжүҖгӮ’иЁҳијүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғјдҝқиӯ·гҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүдҪҸжүҖгҒ®иЎЁиЁҳгӮ’жҺ§гҒҲгҒҹгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒзңҒз•ҘгҒ—гҒҰгӮӮе·®гҒ—ж”ҜгҒҲгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

зӨҫ葬гҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒдҪҸжүҖгҒҜдјҡзӨҫгҒ®дҪҸжүҖгӮ’иЁҳијүгҒ—гҖҒе–Әдё»гҒ®ж°ҸеҗҚгҒ«гҒҜгҖҢ葬е„Җ委員長гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӮ©жӣёгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒӢгӮүиЁҳеҗҚгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгӮӮгҒ—д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒЁи‘¬е„Җ委員長гҒҢз•°гҒӘгӮӢдәәзү©гҒ§гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰиЎЁиЁҳгҒ—гҒҰгӮӮе•ҸйЎҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒҫгҒЁгӮҒ

жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒдјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’жёЎгҒҷйҒ©еҲҮгҒӘгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒЁгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«еҹ·зӯҶгҒҷгӮӢйҡӣгҒ®жөҒгӮҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дјҡ葬зӨјзҠ¶гҒ«гҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жұәгҒҫгҒЈгҒҹеҹәжң¬зҡ„гҒӘжӣёгҒҚж–№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҝ…иҰҒгҒӘгғһгғҠгғјгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁжҠјгҒ•гҒҲгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒе–Әдё»гҒ”иҮӘиә«гҒҢгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®зӨјзҠ¶гӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжұәгҒ—гҒҰйӣЈгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

зү№гҒ«гҖҒж•…дәәгҒҢз”ҹеүҚеӨ§еӨүгҒҠдё–и©ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹж–№гҖ…гҒ«гҒҜгҖҒгғҶгғігғ—гғ¬гғјгғҲгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҝғгӮ’иҫјгӮҒгҒҰжүӢжӣёгҒҚгҒ—гҒҹдјҡ葬зӨјзҠ¶гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒҸж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ„гҒ”дёҚжҳҺзӮ№гҒҢгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгӮүгҒҠж°—и»ҪгҒ«е®¶ж—Ҹ葬гҒ®гғҲгғҜгғјгӮәгҒёгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

葬е„ҖеҫҢ

葬е„ҖеҫҢ 葬е„ҖеүҚпјҲдәӢеүҚзӣёи«Үпјү

葬е„ҖеүҚпјҲдәӢеүҚзӣёи«Үпјү 葬е„Җгғ»гҒҠ葬ејҸ

葬е„Җгғ»гҒҠ葬ејҸ зөӮжҙ»

зөӮжҙ» еҸӮеҲ—гғһгғҠгғј

еҸӮеҲ—гғһгғҠгғј